🎬 この記事の約8分の解説動画です。本文と合わせてどうぞ。

1|なぜ「ひっくり返す」必要があるのか

私たちの脳は、“知っていること”を好むようにできています。

たとえば、

「努力すれば報われる」

「性格は変えられない」

「我慢は美徳」

こうした言葉は、一見正しそうで、しかし思考を止める“思い込みの呪文”です。

構文3は、その呪文を静かに解くための構文。

2|視点転換が「読者の記憶」に刺さる理由

驚きこそ、記憶の起動スイッチ。

心理学では「スキーマ破壊」と呼ばれます。

人は予想を裏切られると、脳が“再構築モード”に入る。

その再構築の瞬間に、あなたの言葉が深く刻まれるのです。

つまり、視点の転換は「思考を壊して、信念を作り直す」技法。

説明よりも強く、命令よりも自然に、人の認識を変えてしまう。

3|視点をひっくり返す3つの原則

まず、読者が「それは当然だよね」と信じている考えを提示する。

この“前提”がなければ、反転の効果は生まれない。

例:「性格は、生まれつき決まっている」

ここで初めて、読者の脳に静かな違和感を起こす。

例:「実は、“腸”が性格を作っているかもしれません。」

驚きは「否定」ではなく「発見」として伝えるのがコツ。

混乱のあとに、“希望”を提示する。

例:「だからこそ、心を変えたければ“腸”から整えればいい。」

この三段階が、読者を「驚き → 納得 → 行動」へ導く自然な流れになる。

4|構造分析:「実は“腸”が性格を作っているかもしれません。」

- 「実は」 … 読者の“常識”を静かに裏切るトリガー

- 「腸が」 … 主語の反転(脳→腸)による認知のズレ

- 「性格を作っている」 … 価値観を根本から再定義する命題

- 「かもしれません」 … 思考の余白を残し、読者が考える余地を作る

反転の目的は「驚かせること」ではなく、「新しい理解を生むこと」です。

5|構文3を体得する実践ワーク

初心者でも迷わないように、構成・心理・例文の三層で整理します。

あなたの分野・テーマで、人々が信じている“常識”を5つ挙げましょう。

例:

- 「睡眠は長いほどいい」

- 「自信は努力で身につく」

- 「成功するには才能が必要」

ポイント:

誰も疑わないものほど、反転の余地が大きい。

「みんな言ってる」を逆手にとるのがこの構文の出発点です。

「もし、それが間違いだったら?」という仮定で考えます。

例:

- 「短い睡眠の方が集中力が高い」

- 「自信は“努力を手放した瞬間”に生まれる」

- 「才能より“環境”がすべて」

心理のコツ:

ここで“逆張り”に見せず、“もう一つの真実”として提示する。

反発を避けるために、「実は」「意外にも」「一部の研究では」などの緩衝ワードを使う。

反転の説得力を支えるのは「具体的な根拠」。

論文・データ・体験談などを一つだけ添えるだけで、印象が激変します。

例:

「近年の研究では、腸内細菌が感情や意欲に関わる神経伝達物質を生み出すことが分かっています。」

ポイント:

“裏付け”は長くなくていい。読者の頭に「根拠がある」と刻ませるのが目的。

反転しただけでは、読者は混乱したまま。

ここで“どう生きればいいのか”という出口を示します。

例:

「つまり、“性格”は変えられる――内側から。」

心理のコツ:

驚きのあとに、安心と希望を残すこと。

読後に「怖い」ではなく「面白い」「やってみたい」と感じてもらえれば成功です。

SNSやブログで試したら、“反論”ではなく“再解釈”が起きているかを観察しましょう。

コメント欄で「確かにそうかも」「その考え方は新しい」と出たら、視点転換が機能しています。

評価指標: “いいね”の数より、“考えさせられた”という反応の数を見よ。

6|読者の心理変化

- 安心(常識ゾーン)

- 驚き(反転ゾーン)

- 思考(再構築ゾーン)

- 行動(新しい選択)

この流れが、“理解ではなく体験としての納得”を生みます。

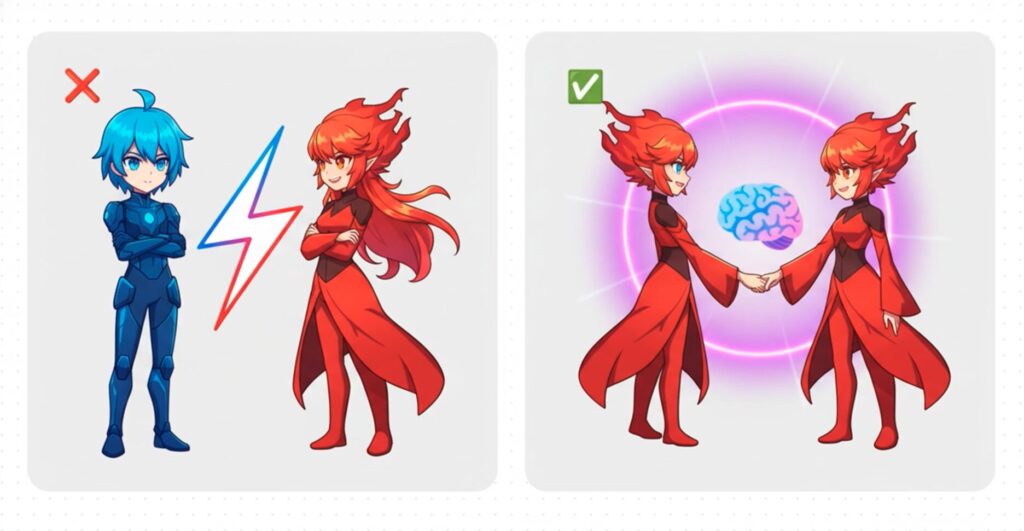

7|誤用と修正 ―「逆張り」と「認知転換」はまったく違う

構文3の失敗パターンは、主に3つあります。

どれも“驚かせよう”とするあまり、読者の心を閉じてしまう点が共通しています。

悪い例

「努力しても報われるわけがない。」

「腸なんて関係ないと思ってる人は、まだ分かってない。」

こうした書き方は、読者の防衛本能を刺激します。

人は否定されると、内容を理解する前に“シャットアウト”します。

修正法

→ 事実ではなく、視点を提示する言葉に変える。

良い例

「努力すれば報われる――そう信じてきた人ほど、報われない理由があります。」

読者の信念を攻撃せず、「あなたの視点を一度借りるね」という姿勢で入る。

“逆転”は論破ではなく共感からの反転である。

悪い例

「実はコーヒーを飲むと寿命が延びるんです。」

(どこかで聞いたけど、根拠が見えない…)

読者は「へえ」で終わり、行動に移らない。

驚きには“裏付け”がないと、信頼が生まれません。

修正法

→ 反転には一点の事実・研究・経験談を添える。

良い例

「最新の研究では、腸内細菌が“性格の変化”に関わることが分かっています。」

ここで大切なのは“説明量”ではなく“信頼の種”を植えること。

「根拠がある」と感じた瞬間、読者の思考は深く沈む。

悪い例

「腸がすべてだ。脳なんて関係ない。」

「常識を信じる人はバカだ。」

これでは「あなた VS 読者」の構図になる。

構文3が目指すのは、対立ではなく視点の追加です。

修正法

→ “両方に真実がある”と見せるグラデーション構造に変える。

良い例

「脳が考え、腸が感じる。両方が連携して、あなたの性格を形づくっています。」

反転構文のゴールは「一方を否定」ではなく、

「両方を包み込む新しい視点を見せる」こと。

誤用を避ける3原則

| 原則 | 具体的行動 | 効果 |

| 攻撃しない | 否定形を使わず、共感から始める | 読者の防衛反応を防ぐ |

| 根拠を添える | 研究・体験・比較を一文添える | 驚きを信頼に変える |

| 両極にしない | 「かもしれない」「一方で」を活用 | 反転を調和に変える |

8|まとめ

- 構文3は「止まった思考(構文2)」を“再起動”させる構文 構文 No.2|疑問ぶつけ型テンプレート

- 常識を壊し、希望へ再構築する

- 驚きと納得を通じて、読者の“信念を書き換える”文章設計

- 目的は反論ではなく、「もう一つの現実を見せること」