🎬 この記事の約7分の解説動画です。本文と合わせてどうぞ。

1|なぜ「止める」ことに意味があるのか

現代の読者は、常に“動かされる”世界の中に生きています。

スマホを開けば、次の通知、次の投稿、次の広告。

「流れる」ことが前提の環境では、立ち止まることはほとんどありません。

しかし、人は動いている間は、本気で考えることができません。

本当に自分の心に気づく瞬間は、いつも「止まった時」に訪れます。

問いかけは、その“止まるきっかけ”をつくる最小単位の言葉です。

答えを求めるためではなく、心を一瞬だけ静止させるためのトリガーです。

あなたは、誰かに問いかけられて、ふと黙ったことがありますか?

その一瞬、思考が止まり、心だけが動き出したことはありませんか?

その“沈黙の0.5秒”を生み出すための構文が、

情報が溢れる時代において、言葉の価値を決めるのは「説明力」ではなく「停止力」です。

この構文は、読者の指を止め、心の中に反響を残すために存在します。

2|問いが読者を動かすメカニズム

問いは、命令よりも深く読者の中に入ります。

なぜなら、問いを読んだ瞬間、人の脳は自分の中で答えを探し始めるからです。

つまり、問いは“読者の思考を奪う”のではなく、“読者の思考を起こす”言葉なのです。

ここに、構文No.2の真の力があります。

問いを突きつけることによって、読者は「読まされている状態」から「考えている状態」へと移行します。

その変化こそが、無意識のドアが開く瞬間です。

3|問いを設計する3つの原理

曖昧な対象を残して、読者の中に“自分を投影できる空間”をつくります。

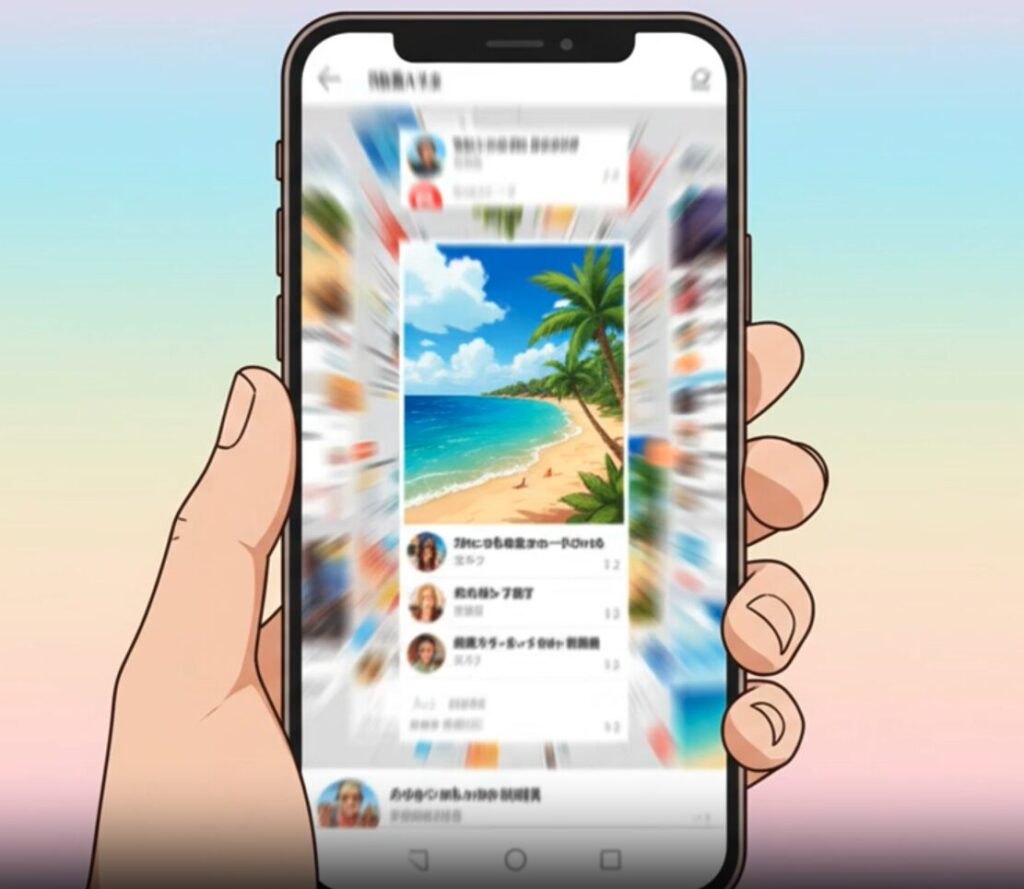

「それ、本当に“今”でいいんですか?」

→ “それ”とは何かを、読者自身が勝手に想像してしまう。

時間を固定することで、読者の心を「今この瞬間」に引き戻します。

「その決断、“今日”でも同じことが言えますか?」

問いの中に、攻撃ではなく“共感の音”を混ぜます。

「誰もがわかっているのに、なぜ変われないんでしょう。」

この3つを満たした問いは、読者の心を一瞬で静止させ、思考の方向を内側へと反転させます。

4|例文の構造分析

「それ、本当に“今”でいいんですか?」

この一文の強さは、意味ではなく構造にあります。

- 「それ」──対象を限定せず、読者の想像を誘発します。

- 「本当に」──価値判断の基準を問い直します。

- 「今」──時間を切り取り、行動を即時性で縛ります。

- 「でいいんですか?」──答えを求めず、考えを残します。

結果、読者は外部の問いを「内側の声」として聞くようになります。

つまり、この構文は問いを読ませるのではなく、問いの中に入らせるのです。

5|構文No.2を体得する実践ワーク

あなたの発信の中で、読者が避けている真実を一つ選びます。

例:健康・時間・後悔・夢・行動

「その悩み、“今”でも大丈夫ですか?」

「あの日の“あとでいい”は、今も正しいと思いますか。」

「その沈黙、誰のために守っているんでしょう。」

ステップ⑤|反応ではなく、停止を観察する

SNSに投稿したとき、“いいね”の数ではなく「読後の静けさ」を観察します。

心が止まった人がいるなら、それが成功です。

6|読者の内的プロセス

- 流し読みの状態

- ⏬

- 突然の疑問に遭遇

- ⏬

- 「自分のことか?」と焦点が内に動く

- ⏬

- 一瞬の沈黙

- ⏬

- 自問が始まり、本文を読み進める

つまり、問いとは“読者の無意識を一時停止させるトリガー”です。

その停止が、最も強い行動導線になります。

7|よくある誤用と修正法

| 誤り | 修正 |

|---|---|

| 曖昧すぎる問い | 具体性を1つ加える:「そのままで本当に満足ですか?」 |

| 強すぎる断罪 | 感情を下げて柔らかく包む:「なぜ、できないと思ってしまうんでしょう。」 |

| 答えが出てしまう問い | 余白を残す:「本当は、もう答えを知っているのでは?」 |

良い問いは、答えを奪わず、想像を始めさせます。

8|日常トレーニング

夜、スマホを閉じる前に、自分に問いを一つだけ投げかけてください。

「今日、何を“見なかったこと”にしたんだろう。」

その一瞬、思考が止まる感覚を覚えてください。

これが“疑問ぶつけ型構文”の発火点です。

9|まとめ

- 構文No.2は「考えさせる」構文ではなく、「止めさせる」構文です。

- 問いは攻撃ではなく、意識を内側に返す鏡です。

- 強い問いほど、読者を動かす前に沈黙を生みます。

- その沈黙こそ、無意識を書き換える入り口です。